L’IMMIGRATION ET LA CONQUETE DU DROIT DE VOTE EN FRANCE

Le droit de vote des étrangers est, il faut le dire et le rappeler avec insistance, un enjeu démocratique. La démocratie elle-même déjà constitue un enjeu qu'il faut préserver et défendre certes mais qu'il faut élargir pour acquérir de nouveaux droits, de nouveaux espaces de liberté. Historiquement la démocratie, la citoyenneté et le droit de vote, même s'ils ne se confondent pas, ne sont pas une chose « naturelle », donnée une fois pour toute. Ce sont des conquêtes sociales et politiques qui relèvent par conséquent de l'action l'humaine. Pas plus qu'elles (ces conquêtes) ne sont définitivement acquises, elles ne sont « définitivement » closes, définies et limitées une fois pour toute, pour tel ou tel groupe humain à l'exclusion de tous les autres.

Il n'y a donc pas d'exclusion définitive et absolue dans la démocratie, la citoyenneté et le droit de vote. Et ces exclusions ne sont d'abord fondées que sur des critères sociaux, de genre et de classes.

L'histoire même du droit de vote en France, histoire d'exclusion - inclusion - exclusion ... en est une parfaite illustration : 1793, instauration du suffrage universel (mais jamais appliqué) ; 1848 les ouvriers conquièrent le droit de vote. C'est l'instauration du suffrage « universel » (masculin) ; 1944/45, les femmes obtiennent le doit de vote ; 1973, abolition du délai imposé aux naturalisés pour voter ; 1992, les citoyens de l'UE, résidents dans un autre pays votent aux élections européennes puis en 2001, aux élections locales ... Et il ne s'agit là encore que de quelques dates. Car dans l'intermédiaire il y a eu aussi des avancées notamment en matière de condition d'âge ou bien encore « d'ouverture » pour les Français d'Outre-mer et pour les « indigènes »...

Evidemment il ne faut pas se voiler la face il y a eu également durant toute cette période des remises en cause et des reculs non moins importants. Des gens, des groupes humains ont été, après avoir obtenu le droit de vote, en raison de nouveaux rapports de force entre les classes sociales, exclus de ce droit : Ainsi en 1795, avec le retour au vote censitaire ; en 1815 avec le recul du suffrage universel ; en 1852 lorsque les maires et les adjoints ne sont plus élus mais désignés par l'exécutif ; ou encore en 1938 lorsque au délai imposé aux naturalisés pour être élu on y ajoute un délai pour être électeur.

Telle est très brièvement survolée l'histoire du droit de vote en France.

Cependant, malgré les reculs enregistrés à de nombreuses reprises et parfois pour de longues périodes, la dynamique est allée en s'élargissant à de nouveaux groupes sociaux (pour les ouvriers) et/ou de genre (pour les femmes), d'âges et même de nationalités.

L'interdiction de voter aujourd'hui pour les étrangers hors Union européenne, ne serait-ce qu'aux élections locales, est une aberration et une injustice manifeste.

Le candidat François Hollande s'était engagé à accorder le droit de vote aux étrangers s'il était élu en 2012. Promise depuis 30 ans cette revendication ne doit pas être à nouveau reportée.

Voilà pourquoi la FTCR, avec le collectif « Droit de vote 2014 », qui se mobilise pour le droit de vote des étrangers aux élections locales « Nous appelons à la mobilisation citoyenne pour que cette réforme, essentielle pour une République ouverte et fraternelle, soit mise en oeuvre dès les élections municipales de 2014 »

Mohsen Dridi pour la FTCR

mars 2013

Chronologie de la conquête du droit de vote en France

1789 : Les communes furent créées lors de la Révolution française afin d'uniformiser le territoire français, divisé jusque-là en paroisses, villes ou villages. Elle crée en même temps les départements, les districts et les cantons. Leur délimitation s'inspire très largement de celle des 44 000 paroisses constituées au Moyen-Âge.

1791 : Le vote censitaire

La France est gouvernée par une monarchie constitutionnelle mise en place par la constitution de septembre 1791. La Souveraineté appartient à la nation mais le droit de vote est restreint, le suffrage est censitaire et indirect. Seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct (appelé "cens") ont le droit de voter. Ils élisent des électeurs du second degré, dont les revenus sont plus élevés, qui élisent à leur tour les députés à l'Assemblée nationale législative.

1793 : La Constitution de 1793 (dite montagnarde) instaure bien, de façon très ouverte, la possibilité pour l'étranger de devenir citoyen (français). La Constitution de 1793 affirmait à l'article 4 : " Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français. ". Cette mesure qui n'a jamais été appliqué fut finalement suspendue quelques mois après son adoption. En fait c'est la constitution même de 1793 (qui fut pratiquement mise entre parenthèses à un moment où toute l'Europe est en guerre contre la France républicaine) qui sera aboli et remplacé en 1795.

1795 : Après une brève application du suffrage universel masculin pour élire la Convention en 1792, le suffrage censitaire et indirect est rétabli par le Directoire en 1795. Il existe toujours des électeurs de premier et de second degré. Pour être électeur du premier degré, il faut payer des impôts ou avoir participer à une campagne militaire

1795 : la municipalité (en fait ce terme désigne l'exécutif de la commune que sont le maire et les conseillers municipaux) est nommée par le gouvernement.

1799 : La constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) a mis en place le régime du Consulat. Elle institue le suffrage universel masculin et donne le droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans et ayant demeuré pendant un an sur le territoire

1815 : Sous la Restauration, le suffrage universel masculin est aboli et le suffrage censitaire rétabli.

1930 : Le droit de vote dès l'âge de 25 ans

En juillet 1830, la Monarchie de Juillet élargit de nouveau le corps électoral en abaissant le cens et l'âge minimum pour voter. Seuls les hommes de trente ans payant une contribution directe de 300 francs ont le droit de vote. Pour être élu, il faut avoir 40 ans et payer au moins 1 000 francs de contributions directes

1848 : Le suffrage « universel » masculin et dès l'âge de 21 ans

La révolution de 1848 instaure le suffrage « universel » masculin, et entériner la position selon laquelle la citoyenneté de la France requiert (comme condition nécessaire mais non suffisante) la nationalité française. En 1848 la majorité électorale passe de 25 à 21 ans ce qui a pour effet immédiat de faire passer le corps électoral de 250 000 environ à plus de 9 millions. Autre nouveauté le vote des domestiques était dorénavant autorisé. Cependant les maires des communes de plus de 6 000 habitants sont encore nommés (décret du 3 juillet 1848).

1852 : Retour en arrière. Maires et adjoints sont nommés par le pouvoir exécutif et pourront être choisis en dehors du conseil municipal, élu quant à lui au suffrage universel.

1871 : Seule exception, la Commune de Paris de 1871 constitue un laboratoire de république universelle. Elle reconnait les droits politiques de tous, sans distinction de nationalité et se dote même de plusieurs ministres étrangers.

1882 : Le triomphe du régime républicain conduit à l'adoption définitive du système de l'élection du maire par les conseillers municipaux dans toutes les communes, sauf à Paris (loi du 28 mars 1882).

1884 : La loi municipale du 5 avril 1884 institut l'élection du conseil municipal au suffrage universel (masculin) direct. Le conseil siège à la mairie de la commune et est présidé par le maire qui est quant à lui désigné parmi les siens.

1889 : En France, il y avait un délai (du fait de la loi de 1889) après l'acquisition de la nationalité par naturalisation ou par mariage pendant lequel la personne n'avait pas le droit de vote et d'éligibilité, et même l'accès à certains emplois,

1938 : à partir de 1938 (Le décret du 12 novembre), à l'interdiction pour le naturalisé d'être élu, comme prévu dans la loi de 1889, on ajoute, également l'interdiction d'être électeur pendant cinq ans. 1973 : Ce délai, ainsi que d'autres discriminations envers les naturalisés, ne furent abolis qu'en 1973 (loi du 9 janvier 1973) et 1983.

1944 : Le droit de vote aux femmes

L'ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans le droit de vote et rend ainsi le droit de suffrage un peu plus universel. Les femmes votent pour la première fois aux élections municipales d'avril-mai 1945

1945 : un peu plus d'un an après les femmes, les militaires de carrière sont les derniers citoyens français à obtenir le droit de vote

1946 : Le droit de vote aux français d'outre-mer et aux « indigènes »

Le droit de vote est étendu à tous les Français d'outremer par la Loi Lamine Guèye du 25 avril 1946. Cette loi est l'une des trois dispositions qui vont permettre l'abolition du fameux code de l'indigénat (qui resta néanmoins en vigueur jusqu'en 1962 pour l'Algérie)..

Et le droit de vote des immigrés ?

C'est au tournant des années 1970 et en raison de la combinaison de plusieurs facteurs (en particulier la décolonisation, le développement de l'immigration de travail et surtout familiale mais aussi de l'impact des évènements de mai 1968) que le débat sur le droit de vote des immigrés est relancé en France.

1972 : le programme commun de la gauche prévoit: « Les travailleurs immigrés bénéficieront des mêmes droits que les travailleurs français. La loi garantira leurs droits politiques, sociaux, et syndicaux »

1973 : Suppression des incapacités électives pour les naturalisés

L'interdiction pour les naturalisés d'être électeur pendant les cinq ans qui suivent leur naturalisation ainsi que d'autres discriminations envers les naturalisés sont abolies en 1973.

1973 : le PSU puis la LCR se déclarent en faveur du droit de vote des étrangers.

1974 : plusieurs associations lancent, à l'occasion des présidentielles, la candidature symbolique de Djellali Kamal, Tunisien de 18 ans, afin de réclamer l'égalité des droits et dénoncer le racisme.

1974 : Le droit de vote dès l'âge de 18 ans

L'âge du droit de vote (ou plus exactement l'âge de la majorité) est abaissé de 21 à 18 ans par Valéry Giscard d'Estaing.

1974 : la Commission européenne, dans le cadre d'un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles, propose l'objectif « d'accorder aux migrants, au plus tard en 1980, la participation complète aux élections locales »

1977 : lors de la campagne des élections municipales, le PS s'engage à assurer des formes de participation locale pour les résidents étrangers, et en 1978, lors de la campagne des législatives, il propose le droit de vote municipal

1981 : Le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales figure parmi les 110 propositions du candidat Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981. Le droit de vote devient un thème constant des programmes des partis de gauche.

1981 : Au mois d'août, le ministre des Affaires étrangères, Claude Cheysson, alors qu'il est en visite officielle à Alger, annonce que le droit de vote serait octroyé d'ici les prochaines élections municipales, prévues en 1983.

1981 : Congrès à Carignan (Gironde) de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), qui demande le droit d'association, de vote et d'éligibilité pour les immigrés.

1982 : Les maires restent sous la tutelle préfectorale jusqu'à la loi dite de décentralisation de mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, laquellesupprime la tutelle administrative et confie aux maires de nouvelles responsabilités.

1983 : à la veille des élections municipales et à l'instigation du journal « Sans frontière » va se constituer le Collectif pour le développement des droits civiques.

1984 : Les Assises nationales des Jeunes issus de l'immigration à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne (Rhône), demandent le droit de vote et d'éligibilité à tous les niveaux.

1984 : Interview de Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, dans "Le Monde" du 6, dans laquelle il s'exprime en faveur du droit de vote des immigrés aux élections locales, "facteur d'intégration".

1985 : Devant le congrès de la LDH le Président de la République, François Mitterrand, se prononce pour le droit de vote

1985 : Dans la charte de la 3éme Marche est inscrite la revendication « participation aux élections pour toute personne résidant régulièrement en France depuis au moins 5 ans ».

1985 : le PCF, par la voix de Georges Marchais, soutien dorénavant la revendication du droit de vote des étrangers.

1985 : lors de son 12ème congrès en novembre le SAF (Syndicat des avocats de France) se prononce pour le droit de vote des étrangers.

1988 : Le président Mitterrand réitère sa position de principe sur le droit de vote en 1988, dans sa Lettre à tous les Français, envoyée à tous les électeurs lors de l'élection présidentielle. Mais il regrette « que l'état (des) mœurs ne (...) le permette pas »

1988 : En mai, à Saint-Denis, les États Généraux de l'immigration organisés par l'association Mémoire Fertile rappellent leur position pour le droit de vote tout en prônant l'idée vers une nouvelle citoyenneté pour tous.

1988 : La mise en oeuvre d'une réforme permettant la participation des résidents étrangers aux élections locales fait partie des "propositions des socialistes" adoptées lors de la Convention nationale du Parti socialiste à Paris.

1988 : SOS Racisme est à l'initiative d'une campagne intitulée « 89 pour l'égalité », en vue d'obtenir le droit de vote lors des élections municipales de 1989.

1988 : Publication d'une proposition de la Commission européenne prévoyant l'attribution du droit de vote aux élections municipales, aux citoyens de la CEE résidant depuis un certain temps dans un autre Etat de la CEE que le leur.

1989 : Adoption par le Parlement européen, à Strasbourg, d'une résolution demandant aux pays de la CEE d'accorder le droit de vote aux élections locales à tous les étrangers vivant et travaillant chez eux.

1990 : Sous l'impulsion de la LDH le collectif des 120 se transforme en collectif « J'y suis, j'y vote » qui a regroupé prés de 250 organisations.

1990 : le RPR, hostile au droit de vote, lance une campagne de signatures pour demander un référendum sur cette question. En mai, dans le cadre du débat sur l'immigration et devant la pression de la droite, le gouvernement Rocard renonce explicitement à la proposition du vote des étrangers.

1990 : le bureau exécutif du Parti Socialiste fait savoir, suite à l'affaire de Carpentras, qu'il renonce 'dans l'immédiat' au droit de vote des étrangers aux élections locales.

1992 : Le droit de vote aux européennes pour les citoyens de l'Union Européenne

Le traité de Maastricht crée la citoyenneté européenne. Ainsi dans chaque pays de l'Union européenne le droit de vote aux élections municipales est étendu aux citoyens originaires de l'Union européenne.

1994 : les citoyens de l'UE peuvent voter aux élections européennes, mais pas aux municipales de 1995, limitées aux seuls français. Il faut attendre 1998 pour qu'une loi organique modifie le code électoral, et détermine les conditions de participation des citoyens de l'UE aux élections municipales, prévues en 2001.

1994 : Le droit de vote pour les détenus

Fin de la suppression automatique du droit de vote pour les détenus. L'automaticité est toujours la règle pour les personnes jugées coupables de concussion, corruption active ou passive, détournement de bien publics, menaces contre les personnes exerçant une fonction publique... depuis moins de cinq ans.

1998 : Le droit de vote pour les sans domicile fixe

La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit dans son article 81 les modalités permettant aux personnes sans domicile fixe d'exercer leur droit de vote, elle remplace la loi n°69-03 du 3 janvier 1969 qui exigeait trois ans de rattachement à une commune. A noter que les gens du voyage continuent de relever de la loi de 1969.

1998 : lancement par la LDH et l'ADELS, du collectif " pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales ",.

1998 : le MRAP et la Fédération nationale Léo Lagrange lancent un collectif " même sol : mêmes droits, même voix ", réunissant peu après l'ensemble des collectifs pour le droit de vote des étrangers.

1999 : les élections européennes permettent pour la deuxième fois la participation des citoyens de l'UE.

1999 : le débat sur le droit de vote est relancé au grand jour à l'approche des élections municipales de 2001. En octobre, « l'Appel de Nîmes : 2001, année de la citoyenneté » est lancée en direction des élus locaux. Le Maire de Stains, Michel Beaumale, lance un Appel aux maires de France, pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections municipales de 2001.

2000 : une quarantaine d'associations issues de l'immigration (dont la FTCR, ATF, ATMF, ACORT ...) lancent de leur côté le collectif « Un(e) résident(e), une voix ».

2000 : en avril la commission des lois de l'Assemblée nationale adopte une proposition, déposée par les Verts, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité, sauf aux fonctions de maire et d'adjoint, aux élections municipales aux non ressortissants de l'Union européenne. La réforme est adoptée à l'Assemblée par la gauche ainsi que par deux élus centristes, Gilles de Robien et Jean-Louis Borloo.

2001 : Le droit de vote aux municipales pour les citoyens de l'UE

Pour la première fois, les ressortissants européens peuvent voter aux élections municipales que leur accorde la Directive du 19 décembre 1994 et la loi organique du 25 mai 1998. Sachant cependant que tout ressortissant de l'Union européenne votant en France aux élections municipales perd, du même coup, son droit de vote dans un autre Etat de l'Union.

2001 : les collectifs "même sol, mêmes droits, même voix", "un(e) résident(e), une voix" et "pour une véritable citoyenneté européenne" lancent de nouvelles initiatives et notamment, suscitent la discussion et l'adoption de « vœux » pour le droit de vote des étrangers dans les conseils municipaux, généraux et régionaux.

2001 : Dans "Le Monde" du 15, Philippe Séguin, député des Vosges et candidat officiel du RPR aux élections municipales à Paris, se prononce pour l'extension, aux ressortissants des "pays de la francophonie", du droit de vote aux élections municipales.

2002 : Lors de la campagne électorale présidentielle, la question du droit de vote des étrangers est un des points obligés par rapport auxquels les candidats doivent prendre position.

Un nouveau sondage favorable au droit de vote des étrangers apparaît dans La Lettre de la Citoyenneté.

2002 : La question resurgit, mais cette fois à droite. Dans un texte intitulé "Pour une nouvelle politique d'intégration" qu'il fait parvenir en octobre au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, à François Fillon et à Nicolas Sarkozy, Yves Jego, député (UMP) de Seine-et-Marne, se déclare favorable à la participation des résidents extracommunautaires aux scrutins locaux. Lorsqu'en novembre les socialistes soumettent une nouvelle proposition de loi constitutionnelle sur le sujet, la majorité confirme qu'elle n'a pas l'intention de rouvrir la discussion

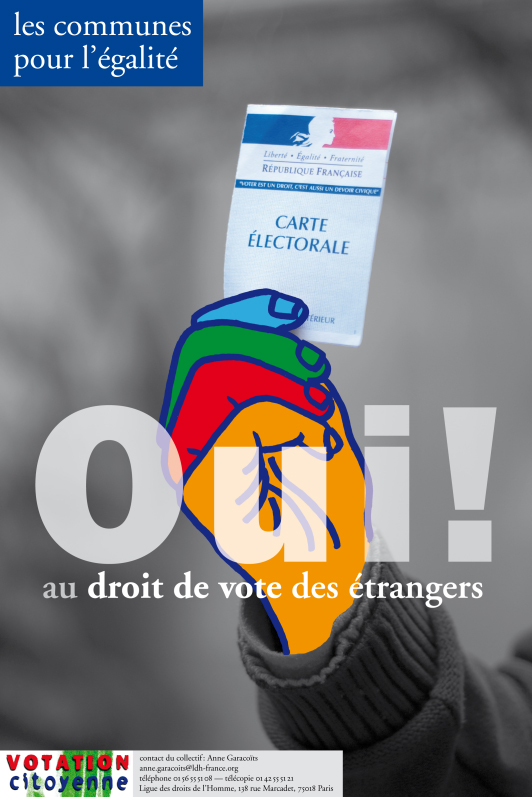

2002 : Trois collectifs associatifs (« Même sol, mêmes droits », « Pour une véritable citoyenneté européenne », « Un(e) résident(e), une voix » organisent l'initiative « votation citoyenne ».

2005 : La loi «pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», permet à un juge d'accorder le droit de vote aux personnes sous tutelle.

2005 : A l'automne 2005, Nicolas Sarkozy, Ministre de l'intérieur, se dit favorable au droit de vote, à titre personnel.

2005 : Le Conseil de l'Europe et le Parlement européen se prononcent le 24 juin 2005 quant à l'égalité de traitement et au droit de participer à la vie publique pour tous les résidents de l'Union européenne.

2005 : La deuxième opération « Votation citoyenne » s'est déroulée en décembre et a rencontré un succès certain auprès de la population. Plus de 60 000 personnes dans plus de 120 villes de France ont déposé un bulletin dans l'urne.

2006 : En janvier, le sénat débat du droit de vote des étrangers, suite à une procédure initiée par le Groupe communiste.

2006 : plusieurs municipalités communistes organisent des consultations portant sur la reconnaissance du droit de vote des étrangers (Saint-Denis, Stains, Aubervilliers, Blanc Mesnil, La Courneuve, Bobigny, Gennevilliers). A titre d'exemple le référendum organisé par la ville de Saint-Denis en mars 2006 avec une question posée aux électeurs : «Etes-vous favorable au droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales». Le «oui» l'a emporté par plus de 64% des voix et la participation a été de près de 31%.

2007 : Avec la loi «portant réforme de la protection juridique des majeurs», le droit de vote des personnes sous tutelle devient la norme.

2008 : Troisième initiative « Votation citoyenne ».

2010 : Le groupe socialiste dépose à l'Assemblée nationale une proposition de loi en faveur du droit de vote des étrangers aux municipales.

En décembre 2010 la ville d'Ivry qui organisera un référendum sur le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers. La participation à ce référendum a été de 12% et le « OUI » a obtenu près de 62% des voix.

2011 : Le sénat adopte une proposition de loi de la nouvelle majorité de gauche accordant le droit de vote aux élections municipales aux étrangers non communautaires

2012 : Durant la campagne électorale le candidat François Hollande s'engage à sur le droit de vote lors des municipales pour les étrangers non communautaires installés en France depuis au moins 5 ans

En 2014, le droit de vote aux élections locales aux étrangers ?

Mohsen DRIDI

Sources bibliographiques :

Hervé Andrés « le droit de vote des étrangers : Etat des lieux et fondement théoriques ». Février 2007.

Mohsen Dridi « L'immigration de A à Z » octobre 2007.

La Lettre de la citoyenneté.

Passe Muraille (FTCR)